今のミニ四駆の改造としても欠かせないのが、「ホイール貫通」になります。

ホイールを貫通させることで、シャフトやタイヤを安定させるための加工。

無加工改造が基本のストッククラスやB-MAXでも認められているほど、今は欠かせない改造にもなっています。

✅この記事の内容

- ホイール貫通のメリットデメリット

- 準備するもの

- ホイール貫通のやり方

この記事では、ミニ四駆のホイール貫通について。

ホイール貫通をするメリットデメリット。

実際のホイール貫通のやり方と合わせて紹介します。

ミニ四駆のホイール貫通とは、ホイールを貫通させることでシャフトを抜けづらくする加工のことです。

- STEP1ホイールを貫通

- STEP2シャフトを取り付け

- STEP3ゴム管でシャフトを保護

ホイール貫通をすることで、タイヤが外れたりタイヤ全体のブレを抑えるなどのメリットがあります。

なので今では、ストッククラスやB-MAXなどの無加工マシンの改造でも認められている加工です。

ホイール貫通はちょっとした加工の手間はありますが、やらない理由がないほど必要な改造になってきます。

ホイール貫通のメリット

タイヤが外れにくくなる

ホイール貫通をすることで、タイヤが外れるトラブルを防ぐことができます。

ミニ四駆初心者に多いコースでのトラブルに、コース走行中にマシンのタイヤが外れるということがあります。

組み立て時にしっかりと取り付けていたとしても、コースで走らせるたびにホイールが消耗して抜けやすくなってしまいます。

シャフトに対してホイールをはめているだけなので、奥までしっかり挿さっているわけではありません。

なので走行中の振動や負荷によって、タイヤが外れてしまう場合も。

そんな時に、ホイール貫通をすることでシャフトをホイールの奥までしっかり挿すことが可能。

これによって浅く挿さっている時に比べて安定感が違うので、タイヤが外れるようなトラブルもまず起きない。

「ホイール貫通」とは、シャフトを差し込む穴を貫通させる加工。

シャフトがしっかり挿さることで、タイヤが外れるトラブルを抑えることができます。

タイヤのブレが少なくなる

ホイール貫通をすることで、タイヤのブレを抑えることもできます。

タイヤがブレる原因のひとつになってくるのが、ホイールの精度。

ホイールのシャフト穴がブレているほど、タイヤとしてのブレも大きくなってきます。

しかしホイール貫通をすることによって、タイヤのブレを少なくすることも可能です。

ただシャフトを挿し込むだけの場合に比べて、奥まで挿し込むことでホイールの安定性が変わってきます。

またホイール貫通の段階で、ホイールのブレを抑える加工も可能。

シャフト径ギリギリの大きさに貫通させたり、治具を使って貫通させることでシャフト穴の精度も向上します。

タイヤのブレの原因となってくるのが、ホイールとシャフトの安定性。

ホイールを貫通して精度を上げることで、タイヤのブレを少なくすることができます。

トレッド幅の調整が可能

ホイール貫通をすることによって、マシンのトレッド幅を調整しやすくなります。

マシンのトレッド幅とは、左右のタイヤの幅。

トレッド幅が広いほど、ジャンプ後の着地などでマシンの安定性はアップ。

逆にトレッド幅が狭いほど、コーナリングなどで速さを出すことができます。

ホイール貫通をしていない場合、マシンのトレッド幅はホイールの種類によって変わってきます。

ホイールの中心と同じ幅になっているのが、「ゼロセットホイール」。

一方内側に長くなっている「アウトセットホイール」では、取り付けた時のトレッド幅が広くなってきます。

しかしホイール貫通をすることで、トレッド幅の調整が可能に。

またアウトセットホイールを使う場合でも、「逆履き」にすることでトレッド幅を狭めることも。

ホイール貫通をすることで、マシンに合わせたトレッド幅の調整が可能。

使うホイールの制限も少なくなるので、セッティングをする上では大きなメリットになってきます。

トレッド幅については、こちらの記事で紹介しています。

ホイール貫通のデメリット

ホイール加工の手間

ホイール貫通をする場合、加工の手間はかかってきてしまいます。

ホイール貫通をするためには、ホイールの加工が必須。

やり方は後述しますが、ドリルやビスなどでシャフト穴を貫通させる必要があります。

さらにこのホイール貫通の精度によっても、仕上がりは変わってきます。

なので加工の際は、細心の注意が必要になってきます。

ホイール貫通をする上では、加工の手間や精度が必要になる覚悟が必要になってきます。

メンテナンスの手間

ホイール貫通をした後も、メンテナンスは必要になってきます。

マシンは、コースで走らせるほど消耗してきます。

これは、ホイールなどの細かな部分も例外ではありません。

シャフト穴が摩耗してくると、タイヤがブレたりシャフトが抜けやすくなる原因に。

タイヤの安定性を上げるためにやるのが、ホイール貫通。

しかし使い続けるほど消耗してくるので、定期的なメンテナンスや見直しは必要になってきます。

ホイール貫通のやり方

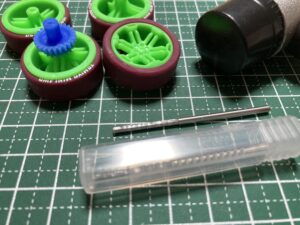

準備するもの

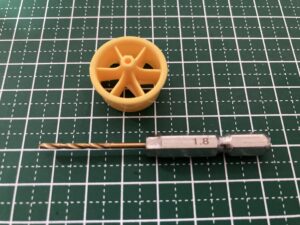

ドリル

ホイール貫通でも一般的な方法になるのが、ドリルでの貫通です。

ホイールの材質としては主にプラ製なので、それなりの硬さはあります。

なのでドリルで加工する方が、手間もかからずそれなりに精度を出して加工することが可能。

主にホイール貫通のドリル径として使用するのは、「1.7mm」か「1.8mm」のドリル。

1.8mmの場合は多少余裕ができるので、シャフトとホイールの取り外しがしやすくなります。

もし径の違うドリルがある場合は、小さいドリル径から加工を始めるのがおすすめ。

1.0mm→1.5mm→1.7mmと径の大きさを上げていくことで、シャフト穴に対してブレを少なくすることができるのでおすすめです。

キャップスクリュー

ホイール貫通は、ミニ四駆パーツとして使われるキャップスクリューなどでも可能です。

ホイール貫通で使われるビスとしては、キャップスクリューや30mmの長いビスなど。

ホイールも幅があるため、それなりに長いビスが必要になってきます。

その中でもおすすめなのは、キャップスクリューのビス。

ただしキャップスクリューでもホイール貫通は可能ですが、付属のレンチが使いづらいという部分には注意が必要です。

キャップスクリューは硬さがあって加工はしやすいですが、レンチの使いづらさによってホイール貫通の精度が落ちてしまう可能性も。

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ 2mm キャップスクリューセット (25mm・30mm)

商品リンク:タミヤ グレードアップパーツシリーズ 六角マウントセット(10mm,15mm)

商品リンク:タミヤ クラフトツールシリーズ ミニ四駆 六角レンチ ドライバービット

六角レンチについては、こちらの記事で紹介しています。

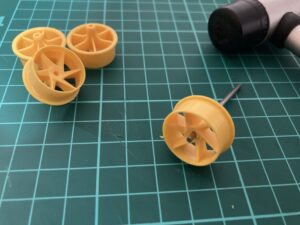

治具

ホイール貫通をする上では、治具の利用も便利でおすすめです。

ホイール貫通用の治具にも、いろいろと種類があります。

真っ直ぐに貫通させるガイドになるものはもちろん、シャフト穴を形成するための治具も。

中でもP!MODEL LABOの「シャフトブレード」については、シャフト穴を成形するための治具。

ドリルなどでは丸穴として貫通させてしまいますが、シャフトブレードであれば六角穴として貫通させることが可能です。

真っ直ぐ確実に打ち込むためには、あらかじめ貫通させたシャフト穴に打ち込むのがおすすめ。

より精度のあるホイール貫通をしたい場合は、治具を使ったホイール貫通もおすすめの方法です。

商品リンク:P49 ホイールシャフトブレードver.3

商品リンク:中径ローハイト ホイール貫通&タイヤ挿入 SST《NO.64,65》

シャフトブレードについては、こちらの記事で紹介しています。

72mmシャフト

ホイール貫通後のシャフトとして使用するのは、「72mmシャフト」になります。

貫通後のホイールでは、シャフトをより深くまで挿し込んでいく必要が。

なのでキット付属の60mmシャフトでは挿さりが浅く、ホイール貫通した意味も無くなってしまいます。

そこでホイール貫通後に使用するのが、GUPとして発売されている72mmシャフト。

これによって、貫通させたホイールに対して奥までしっかり挿し込むことが可能に。

長いシャフトによって深くまで挿し込めることによって、ホイールが抜けてしまう心配もありません。

ゴムハンマー

ホイール貫通後は、ゴムハンマーを使ってシャフトを挿し込むのがおすすめです。

72mmシャフトの取り付けには、それなりに力が必要になります。

通常よりも深く挿し込んでいくことになるので、シャフトが曲がってしまわないような注意も必要。

そこでおすすめなのが、ゴムハンマーを使って取り付ける方法。

シャフトを痛めずにしっかり取り付けることができ、無理な力を加えてシャフトが曲がってしまうこともありません。

ホイール貫通後のシャフトは、挿し込む際の長さ調整も必要になってきます。

ゴムハンマーがあれば微調整もしやすいので、ホイール貫通後のメリットをしっかり活かすことが可能です。

商品リンク:タミヤ クラフトツールシリーズ マイクロハンマー

ゴム管(ゴムパイプ)

ホイール貫通とセットになって必要になるのが、ゴム菅(ゴムパイプ)になります。

AOパーツとしても発売されているのが、ゴム菅(ゴムパイプ)。

細くて柔らかいゴム素材ということで、ハサミなどでかんたんにカットすることができます。

そんなゴム管の使い方としては、飛び出して危ない部分を保護すること。

さらにホイール貫通後のシャフトの飛び出しに対しても、ゴム管での保護は必須になってきます。

ホイール貫通後の72mmシャフトは、使用するホイールによってはホイール部分よりもはみ出してしまう場合があります。

そんなはみ出したシャフトでケガをしないためにも、ゴム管を使っての保護が必要になってきます。

商品リンク:タミヤ ミニ四駆用AOパーツ ゴムパイプ3.5×60mm(5本)

ゴム管については、こちらの記事で紹介しています。

ホイール貫通の手順

- STEP1ホイールを貫通

- STEP2シャフトを取り付け

- STEP3ゴム管でシャフトを保護

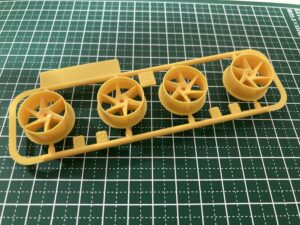

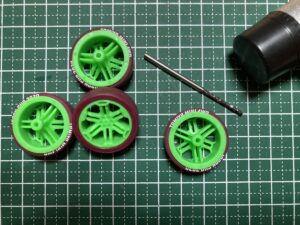

ホイールを貫通

まずはドリルやキャップスクリューを使って、ホイールを貫通させていきます。

やり方としては、ホイールのシャフト穴に対して貫通させるだけ。

ドリルやキャップスクリューをシャフト穴に合わせ、垂直に貫通させます。

ドリルやキャップススクリューでホイール貫通する際、カウンターギヤなどをガイドにするのがおすすめ。

ガイドがあることによって、シャフト穴が斜めになってタイヤ全体がブレてしまう可能性を少なくすることができます。

ドリルを使う場合は、電動ドライバーよりもできるだけ手動で。

キャップスクリューの場合は、安定した六角レンチを使うことでブレることも少なくなります。

シャフトを取り付け

ホイールを貫通後は、ゴムハンマーなどを使って72mmシャフトを取り付けていきます。

貫通後のホイールについては、必要であれば貫通後のバリ取りもしっかりと。

特にホイールを逆履きで使用する場合は、取り付けやすくするためにもバリ取りは必須になってきます。

取り付け方としては、ホイールに対して真っ直ぐにシャフトを打ち込んでいくだけ。

なのでゴムハンマーなどで打ち込んでいくことで、確実にしっかりとした取り付けが可能になってきます。

ただあまり力を入れてハンマーを打ち込むと、シャフトが曲がってしまう場合もあるので注意が必要です。

ホイールの逆履きについては、こちらの記事で紹介しています。

ゴム管でシャフトを保護

貫通したホイールを取り付け後は、ゴム管を使ってはみ出したシャフトを保護していきます。

貫通したホイールを72mmシャフトでマシンに取り付けると、シャフト部分がはみ出す場合が多いです。

このはみ出したシャフトをそのままにしておくのはミニ四駆の改造としてNG。

必要な大きさに切り出して、はみ出したシャフトに取り付けるだけでかんたんに保護することができます。

はみ出したシャフトは危険で、ケガやコースを傷つけてしまう可能性が。

また公式大会をはじめとしてレースにおいても、レギュレーション違反となってしまいます。

細かな手間にはなってきますが、安全性やレギュレーションとしても必要となる加工になります。

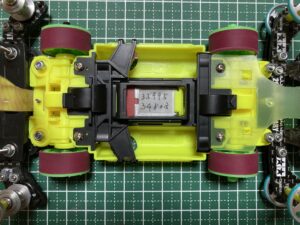

ホイール貫通による効果

ホイール貫通は、B-MAXなどの無加工マシンほど効果的な改造になります。

ホイール貫通による加工は、ストッククラスやB-MAXなどでもOK。

なので無加工を基準に改造したマシンでも、ホイール貫通を実施しておく必要があります。

実際にホイール貫通をしたマシンをコースで走らせてみても、使いやすさが変わっていました。

さらにトレッド幅が狭くなることによって、無加工状態での取り付けよりコーナー速度なども上がってきます。

改造や加工が限られてくるB-MAXでこそ、ホイール貫通はやるべき改造になってきます。

ホイール貫通後の走行については、こちらの記事で紹介しています。

ホイール貫通 まとめ

ミニ四駆のホイール貫通によって、ホイールからシャフトを抜けづらくすることが可能になります。

- STEP1ホイールを貫通

- STEP2シャフトを取り付け

- STEP3ゴム管でシャフトを保護

ホイール貫通をすることで、タイヤが外れたりタイヤ全体のブレを抑えるなどのメリットも。

今では、ストッククラスやB-MAXなどの無加工マシンの改造でも認められている加工です。

ホイール貫通をすることで、ホイールの逆履きなど改造の幅も広がってきます。

ホイールの逆履きについては、こちらの記事で紹介しています。

コメント