ミニ四駆を始めるための第1歩は、マシンの組み立て。

お気に入りのマシンを選び、組み立てることでコースを走らせることができます。

付属の説明書通りに組み立ててれば、むずかしくないのがミニ四駆の特徴。

さらに組み立てのコツを知ることで、普通に組んだマシンよりも速いマシンに仕上げることも可能です。

✅この記事の内容

- ミニ四駆の組み立て方

- 素組みでもマシンを速くするコツ

- マシントラブルと対処法

この記事では、ミニ四駆の組み立て方について。

素組み状態でも速いマシンに仕上げるコツと、よくあるマシントラブルについても紹介します。

マシンの組み立てだけであれば、説明書があれば作ることは可能。

しかしミニ四駆の場合、組み立て方によって仕上がりのマシンの速さも変わってきます。

ミニ四駆を速いマシンにする場合、丁寧な組み立てがまず基本。

さらに細かい部分まで意識して組み立て、コースで走らせる前の慣らしも大切になってきます。

- 必要な部分のグリスアップ

- パーツのバリ取り

- モーターのブレークイン

ちょっとしたひと手間を加えた作り方をすることで、何も改造をしていない素組み状態でも差が出てきます。

さらにこの記事の中では、組み立て直後や走行中のトラブルへの対処法も解説。

- マシンが動かない

- 異音がする

- タイヤ(ホイール)が外れやすい

ミニ四駆初心者によくあるトラブルなので、対処法を知っておくことで安心して組み立てたマシンを走らせることができます。

ミニ四駆の組み立て方

準備するもの

マシンキット

ミニ四駆を組み立てるには、まずマシンのキットが必要になります。

ミニ四駆のマシンの種類は、ボディのデザインやシャーシだけで何十種類にもなります。

そんな数多くのマシンの中から選ぶとなると、選び方さえむずかしくなるもの。

なので、最初のマシンキットに何を選べばいいかわからない場合の選択肢はひとつ。

最近のキットであればほとんどがモーター付属ですが、昔に発売された旧キットではモーターが付属していないものもあります。

モーターが付属しているマシンを組み立てることで、準備するものも少なく、すぐにミニ四駆を始めることができます。

マシンの選び方については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

必要な工具

ミニ四駆を組み立てる上では、いくつかの工具も必要になってきます。

ミニ四駆の組み立てをする上で、まず必要となる工具は3つ。

これらの工具は、100均などで安くそろえることも可能。

ミニ四駆を続けていく上では工具の精度も必要になってくるので、迷ったらタミヤ製で用意しておけば間違いありません。

ミニ四駆におすすめの工具については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

ボディの組み立て

ボディの組み立てとしては、ランナーから切り離してステッカーを貼っていくことになります。

まずはボディのパーツを、ランナーから切り離していきます。

ここで必要となるのが、ニッパー。

ニッパーの刃をランナーに当てて、パーツを切り取っていきます。

余裕を持って切り離すとバリ(ランナーの跡)が残りますが、そこをカッターやデザインナイフで切り取ることで仕上げをキレイにすることができます。

ボディの切り取りが終わったら、説明書を参考にしながらステッカーを貼っていきます。

ステッカーは汚れると粘着力が落ちてしまうので、手の脂やゴミなどに気をつけながら貼っていくのがポイント。

ステッカーの細かい部分などは、貼った後に綿棒などを使って押し当てるとキレイに貼ることができます。

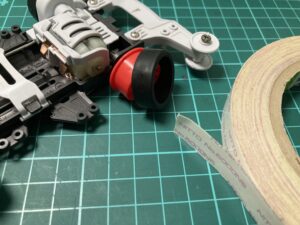

タイヤとホイール

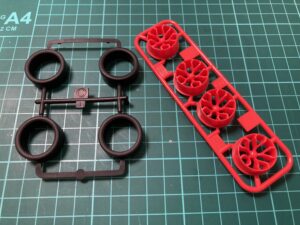

タイヤとホイールの組み立ても、ニッパーを使ってランナーから切り離す部分からはじまります。

この時、特にタイヤのバリ(ゴムの跡)には注意が必要。

なのでバリが残っているとタイヤがガタガタになり、マシンの速さにも影響してくるのでキレイに切り取っておくことが重要。

タイヤとホイールの切り離しが済んだら、タイヤをホイールにはめ込んでいきます。

もしタイヤが硬くてはめづらい場合は、少しタイヤを揉んで柔らかくすれば入れやすくすることも可能。

タイヤとホイールはマシンの走行に直結する部分にもなるので、走行中に外れるトラブルがないように両面テープで接着するのがおすすめです。

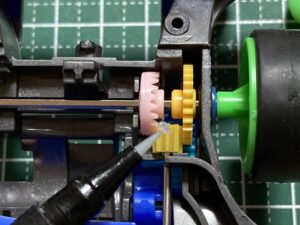

ギヤ周りの組み立て

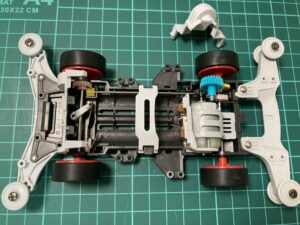

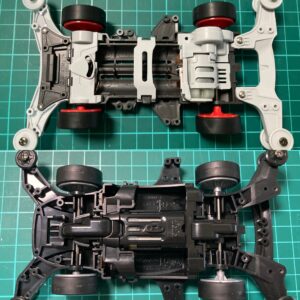

ギヤ周りの取り付け方については、両軸シャーシと方軸シャーシで変わってきます。

両軸シャーシの場合

両軸シャーシのギヤは、モーター前後のクラウンギヤとカウンターギヤで構成されています。

クラウンギヤは、ギヤ比によってピンクとオレンジの2種類。

シャフト用の穴は六角形になっているので、シャフトの向きに合わせて取り付けていきます。

カウンターギヤも、ギヤ比によって色が変わってきます。

取り付けには、付属のカウンターギヤ用のベアリングとシャフトでシャーシに取り付け。

まずは基本の取り付け方を覚え、マシンやコースに合わせて調整していく必要があります。

ミニ四駆のギヤ比については、こちらの記事で紹介しています。

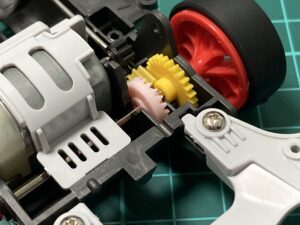

方軸シャーシの場合

方軸シャーシのギヤ周りは、両軸シャーシよりもギヤ周りの構成パーツが多くなっています。

- クラウンギヤ×2

- スパーギヤ

- カウンターギヤ

- プロペラシャフト

シャーシの作りについては、シャーシの種類によって違いはあります。

しかし、基本の取り付け方としてはほとんどが同じ。

前後のクラウンギヤと、モーター側のスパーギヤとカウンターギヤ。

そして前後のギヤをつなぐ、プロペラシャフトで構成されています。

前後のギヤをつなぐ役割として重要な部分で、マシンの速さにも大きく影響してきます。

方軸シャーシはプロペラシャフトの調整次第でマシンの速さが変わるので、細かな調整が必要になってきます。

プロペラシャフトについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

シャフトの取り付け

タイヤとホイールの組み立てが終わったら、シャフトを取り付けていきます。

ミニ四駆のシャフトの形は、六角形になっています。

なので取り付け方のポイントとしては、ホイールに対して垂直にシャフトを当てて向きを合わせていくことになります。

あとは軸受けをシャーシに取り付け、シャフトを通していきます。

クラウンギヤの穴も六角形になっているので、シャフトの形に合わせて取り付けていく必要があります。

最後に反対側のホイールを取り付ける際は、ピッタリと取り付けないのがポイント。

ほんの少し隙間を作ることで、摩擦抵抗によってマシンの速さに影響が出ないようになります。

軸受けとホイールについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

ターミナルの取り付け

金属製のターミナルを取り付ける際は、汚さないように意識しながら取り付けていきます。

ターミナルは、電池とモーターをつなぐ金属部品。

なので金具を汚してしまうと、電気が伝わりにくくなってしまいます。

ターミナルの取り付け方も、両軸と方軸シャーシでは違ってきます。

対して方軸シャーシの場合は、モーター側のターミナル2つとスイッチ用ターミナルが1つで構成されています。

ターミナルは、マシンの走行に大きく影響してくる部分。

なので取り付け後は、スイッチを入れた時にしっかりとモーターや電池と接触しているかの確認が大切になってきます。

モーターの取り付け

モーターの取り付けは、まずピニオンギヤの取り付けからはじめていきます。

「ピニオンギヤ」とは、モーターのシャフト部分に取り付ける小さなギヤのこと。

両軸シャーシなら前後に1つずつ、方軸シャーシなら1つ取り付けていきます。

さらにMAシャーシの場合は、ピニオンギヤ取り付け用のAパーツもセットになっています。

硬い面にピニオンギヤを置き、最後までしっかりと押し込んで取り付けていくピニオンギヤ。

シャフト部分に力を加えてしまうと、モーターを痛めてしまう可能性もあるからです。

ピニオンギヤ取り付け後は、モーターホルダーにモーターを取り付け。

モーターの向きを合わせて、端子がターミナルに接触するようにしっかりとはめ込んで取り付けていきます。

Aパーツの取り付け

ギヤ類やモーターを取り付けたら、あとはAパーツとよばれるその他のパーツを取り付けていきます。

シャーシのAパーツについては、シャーシの種類や構造によって形や数も変わってきます。

両軸シャーシ

- スイッチ

- モーターホルダー

- ターミナルホルダー(MA)

- モーターカバー

- バッテリーホルダー

方軸シャーシ

- スイッチ

- スイッチ側カバー

- モーターホルダー

- バッテリーホルダー

モーターやギヤ類に近いAパーツほど、取り付け方も複雑になっています。

説明書に各シャーシごとの取り付け方も記載されているので、あせらず慎重に取り付けていくのがポイントです。

ローラーの取り付け

ミニ四駆がコースで走行するためには、ローラーの取り付けも欠かせません。

キット付属のプラローラーも、ニッパーでランナーから切り離していきます。

この時、付属のローラーによっては裏表がある場合も。

これによって、マシンが傾いた時にもローラーがしっかり接触してくれるようになります。

ローラーの取り付けに必要になるのが、プラスドライバー。

「段付きビス→グリス→ローラー→大ワッシャー」の順にはめていき、シャーシにビス留めしていきます。

ビスをシャーシに対して垂直にして、時計の針が進む方向にゆっくり締め込み。

少し押しながら締め付けていくことで、しっかりと取り付けることができます。

付属のバンパーやステーがある場合も、同じようにビスで取り付けていきます。

ボディの取り付け

シャーシが完成したら、あとはボディを取り付けていくだけです。

完成したシャーシの上に、ボディを載せていきます。

しっかりと合わせることができれば、リヤ側のボディキャッチ部分がシャーシとピッタリ合うはずです。

あとは、ボディキャッチをはめてボディを固定。

ボディを取り付け後は、ボディとタイヤが干渉していないかを確認。

ほとんどの場合は問題ないと思いますが、ステッカーなどがボデイからはみ出て接触していないかの確認は必要になってきます。

素組みでもマシンを速くするコツ

モーターのブレークイン

マシンをコースで走らせる前に、モーターを少しブレークインさせることでマシンを速くすることができます。

モーターの「ブレークイン」とは、モーターの慣らし運転をすること。

そんなモーターをコースで走らせる前に慣らし運転してあげることで、回転数を上げることができます。

ミニ四駆の速さは、モーターと電池によって大きく変わってきます。

なので新品のモーターの動きを良くしてあげることで、マシン自体も速くなることに。

電池によって電気が伝わることでモーターが回転し、慣らし運転することができます。

このモーター慣らしについては、速いマシンほどやっています。

新品の状態のモーターを慣らすことで、速い状態から使い始めることができるため。

モーターのブレークインは、モーター以外にギヤ周りにも効果があります。

コースで走らせる前に少し慣らし運転することで、モーターやギヤがマシンに馴染みやすくなってきます。

モーター慣らしのやり方については、こちらの記事で紹介しています。

グリスアップ

ミニ四駆を速くするポイントのひとつとして、グリスアップも大切です。

マシンの中には、グリスアップによって効果が出る部分がいくつかあります。

- ギヤ周り

- 軸受け

- プラローラー

これによって抵抗が減るので、マシンの速さにもつながってきます。

実際に組み立ての説明書の中にもグリスアップが表記されているほど、ミニ四駆のグリスアップは重要。

キット付属のグリスでも十分なので、マシンを走らせる前にはグリスアップが必要になってきます。

グリスアップについては、こちらの記事で紹介しています。

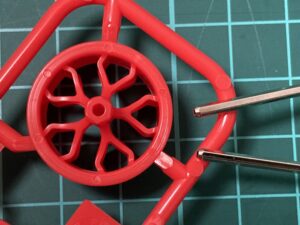

バリ取り

速いマシンに仕上げるためには、組み立てる際のバリ取りも重要になってきます。

「バリ」とは、ランナーなどから切り離した際の跡。

パーツが付属していた部分に、ランナーなどが残ってしまっている状態をいいます。

このバリが残っている状態ではマシンの見た目はもちろん、バリの場所によってはマシンの速さにも影響してきてしまいます。

バリによってタイヤ表面が不安定になり、モーターや電池のパワーがしっかりと速度としてあらわれないことに。

さらにギヤカバーやモーターホルダーなどにバリが残っていると、しっかりとした取り付けができない可能性も。

バリが障害となってパーツ同士の噛み合わせが悪くなり、走行中の衝撃で外れてしまう可能性も出てきてしまいます。

マシントラブルと対処法

マシンが動かない

ミニ四駆が動かない原因としては、電池周りが多くなってきます。

スイッチを入れてもマシンが動かない原因

- 電池が同じ向きに入っている

- ターミナルが接触していない

- 電池の容量がない

他にもスイッチの入れ忘れや、組み立て方が間違っているなどのケースもあります。

ただマシンが動かないほとんど原因は、電池周り。

しかしこれまでミニ四駆を組み立ててきた中で、キット付属のモーターが最初から使えないということはありません。

なので動かない原因があるとすれば、電池周り。

電池とターミナルの接触が悪かったり、電池の容量がない場合は、モーターまで電気が伝わらないのでマシンも動かなくなってしまいます。

異音がする

スイッチを入れた時、マシンからものすごい音がするのはギヤ周りが原因のことが多いです。

異音がする原因

- モーターのピニオンギヤが奥まで入っていない

- ギヤを取り付ける向きが違う

- プロペラシャフトが合っていない

ギヤ同士の接触が悪いと、モーターの回転数にギヤの噛み合わせが追いつかなくなり大きな音が出てきてしまいます。

ギヤ周りの正しい取り付けはもちろん、方軸シャーシの場合はプロペラシャフトが関係してくる場合も多いです。

さらに走行していて異音がし始めた場合は、ギヤの歯が欠けてしまっているケースも。

モーターのピニオンギヤを抜けづらくするためには、マッキーやヤスリを使うのも効果的。

モーターのシャフト部分を塗ったり傷をつけることで、ピニオンギヤの位置がずれて異音がするトラブルを防ぐことができます。

タイヤ(ホイール)が外れる

ミニ四駆初心者に多いトラブルのひとつに、コースを走行中にタイヤやホイールが外れてしまうことがあります。

タイヤ(ホイール)が外れる原因

- タイヤとホイールを接着していない

- ホイールが奥まで挿さっていない

- ホイールのシャフト穴が緩くなっている

まずタイヤとホイールは、両面テープで接着するのがおすすめ。

なのでホイールにタイヤを取り付ける段階で両面テープで接着することで、走行中に外れてしまうトラブルを防ぐことができます。

さらにホイールが外れてしまう場合は、「ホイール貫通」がおすすめの方法。

ホイール貫通をすることでシャフトを深く挿すことができるので、抜けやすくなるトラブルは減らせます。

マシンが速くなるほどホイールも外れやすくなるので、はじめの段階でホイール貫通をしておけば安心してマシンを走行させることができます。

ホイール貫通については、こちらの記事で紹介しています。

ミニ四駆の組み立て方 まとめ

ミニ四駆を速いマシンにする場合、丁寧な組み立てが大切です。

細かい部分まで意識して組み立てることで、マシンの仕上がりも変化。

しっかりした取り付けや固定は、コースを走らせた時のトラブルも未然に防ぐことができます。

そしてミニ四駆の楽しさは、マシンの組み立てではまだまだスタート地点です。

お気に入りのマシンを改造しながら実際にコースを走らせる、このくり返しによってさらにミニ四駆の楽しみさを感じることができます。

ミニ四駆のおすすめパーツについては、こちらの記事で詳しく紹介

コメント